6 résultats affichés

6 résultats affichés

Le composteur, souvent appelé bac à compost ou silo à compost, est un dispositif pensé pour favoriser la transformation naturelle des déchets organiques en un amendement riche en nutriments appelé compost. Cette pratique, à la fois ancienne et toujours d’actualité, est aujourd’hui de plus en plus plébiscitée dans le cadre du jardinage écologique, de l’agriculture durable et de la valorisation des biodéchets. Mais au-delà de l’objet et du procédé, l’acte de composter s’inscrit dans une démarche circulaire : on réutilise ce qui était perçu comme un déchet pour en faire une ressource essentielle au maintien de la fertilité des sols. Dans cet article, nous allons explorer en détail les spécificités d’un composteur, ses différentes formes, son fonctionnement biologique et chimique, ainsi que les bonnes pratiques pour l’utiliser efficacement. Enfin, nous verrons l’impact qu’il peut avoir, non seulement sur le jardin ou les cultures, mais aussi d’un point de vue environnemental et sociétal.

Origines et principes fondamentaux du compostage

Pour mieux comprendre ce qu’est un composteur, il est utile de revenir sur le concept du compostage, pratique agricole multimillénaire. Les plus anciennes civilisations ont découvert de manière empirique que les matières organiques – déchets de cuisine, résidus de culture, excréments d’animaux, feuilles mortes – subissaient au fil du temps une décomposition naturelle, pour donner une matière sombre et fertile capable de nourrir la terre. Au fil des siècles, la technique a été améliorée et raffinée, jusqu’à devenir un procédé volontairement maîtrisé et intensifié pour accélérer la maturation de ce mélange organique.

Le compostage repose sur deux piliers biologiques : l’activité des micro-organismes (bactéries, champignons, actinomycètes) et celle de la faune du sol (vers de terre, insectes, collemboles, acariens, etc.). Lorsqu’on assemble des matières organiques dans un composteur, ces organismes se mettent au travail : ils consomment, dégradent et réagencent la matière. Durant ce processus, la température monte, pouvant atteindre 50 à 70 °C, surtout si la masse est bien aérée et riche en éléments nutritifs. Cette élévation de la chaleur traduit l’intense activité métabolique des organismes, accélérant la transformation et éliminant de nombreux pathogènes. Au terme de ce cycle, on obtient un compost mûr, de couleur sombre, à l’odeur de sous-bois et friable, qui agit comme un engrais naturel et un amendement stabilisé.

Le rôle spécifique du composteur

Le composteur est l’outil qui permet de structurer et d’optimiser ce processus. Dans un contexte naturel, la décomposition se produit aussi, mais à un rythme plus lent et moins contrôlé. Le composteur, qu’il soit en bois, en plastique ou construit artisanalement, a pour vocation de concentrer la matière organique et de réguler certains paramètres cruciaux :

- La température : En regroupant la biomasse dans un volume restreint, on augmente le volume de matières biodégradables et on permet à la chaleur de s’accumuler au cœur du tas, ce qui favorise la rapidité du processus.

- L’humidité : Les parois du composteur aident à maintenir un taux d’humidité adéquat et à éviter le dessèchement ou le ruissellement excessif de l’eau.

- L’aération : Certains composteurs sont dotés de trappes ou d’ouvertures stratégiquement placées pour assurer une bonne circulation de l’air et éviter les fermentations anaérobies.

- L’hygiène : Le composteur aide à maintenir une certaine propreté dans les espaces de vie, car il enferme les déchets organiques et empêche la prolifération de nuisibles (rongeurs, insectes indésirables, etc.) si le dispositif est correctement fermé.

C’est donc la combinaison de ces facteurs – température, humidité, oxygénation et confinement – qui fait du composteur un outil essentiel pour accélérer et maîtriser la décomposition des biodéchets.

Les différentes formes et matériaux de composteurs

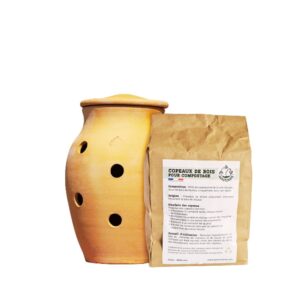

Il existe une grande diversité de composteurs, adaptés à divers contextes : taille du jardin, espace urbain, habitudes de vie, quantités de déchets, budget, etc. Voici un aperçu des types les plus courants :

Le composteur en bois

Souvent plébiscité pour son aspect esthétique et naturel, le composteur en bois est assez facile à construire soi-même à partir de planches ou de palettes recyclées. Il est réputé pour sa bonne aération, surtout si les planches sont espacées. Toutefois, le bois exige un minimum d’entretien et peut s’abîmer avec le temps, en particulier si la structure n’est pas traitée contre l’humidité. Il reste néanmoins une option très populaire chez les jardiniers recherchant un aspect rustique et une intégration paysagère harmonieuse.

Le composteur en plastique

Les composteurs en plastique, souvent vendus sous forme de kits prêts à l’emploi dans les jardineries ou en ligne, sont particulièrement prisés en milieu urbain ou dans les jardins de taille modeste. Leur principal avantage est leur légèreté, leur durabilité et leur facilité d’entretien. Les parois en plastique conservent bien la chaleur, ce qui peut accélérer la décomposition. Certains modèles sont équipés de trappes de récupération du compost mûr et d’ouvertures d’aération réglables.

Le composteur rotatif

Ce type de composteur, en forme de barrique ou de cylindre, peut être tourné régulièrement à l’aide d’une manivelle. L’objectif est de faciliter le brassage des matières pour y incorporer de l’oxygène et maintenir une répartition homogène de l’humidité. Les composteurs rotatifs sont généralement plus onéreux, mais ils permettent d’obtenir un compost mûr en un laps de temps plus court qu’avec un composteur statique.

Le lombricomposteur

Bien qu’il s’agisse d’un type particulier de composteur, souvent utilisé en intérieur ou dans de petits espaces, le lombricomposteur (ou vermicomposteur) mise sur l’activité des vers de terre, principalement l’espèce Eisenia fetida. Les vers sont introduits dans des bacs empilables ou superposés, où ils transforment les déchets de cuisine en un compost d’excellente qualité, enrichi en enzymes et très fin. C’est une solution idéale pour les appartements ou les foyers qui ne disposent pas de jardin.

Le composteur collectif ou partagé

Dans certaines communes ou quartiers, on trouve des composteurs de grande taille destinés à collecter les biodéchets d’une communauté d’habitants. Cette initiative vise à réduire la masse de déchets envoyés à l’enfouissement ou à l’incinération, tout en offrant aux résidents la possibilité de récupérer du compost pour leurs propres plantations. Les composteurs collectifs sont généralement construits en bois ou en maçonnerie et font l’objet d’une gestion concertée entre voisins et municipalité.

Le processus biologique et chimique à l’intérieur du composteur

Pour comprendre en profondeur ce qu’est un composteur, il est intéressant d’observer la vie microscopique qui s’y déroule. Dès lors que l’on place des matières organiques (épluchures de fruits et légumes, marc de café, déchets de jardin, feuilles mortes, tontes de pelouse, etc.) dans le composteur, une colonie de micro-organismes se développe pour entamer la décomposition.

Dans les premiers stades, les bactéries mésophiles, actives à des températures modérées (entre 10 et 45 °C), commencent le travail. Puis, si la quantité de matière est conséquente et bien aérée, la température grimpe, laissant place aux bactéries thermophiles (entre 45 et 70 °C). Cette phase « chaude » est cruciale pour éliminer les pathogènes et accélérer la fragmentation de la matière. C’est aussi la période où les déchets diminuent visiblement de volume.

Peu à peu, la température redescend et on entre dans une phase de maturation. D’autres organismes prennent le relais : champignons, actinomycètes et vers de terre. Le compost se structure, devient plus sombre et plus stable chimiquement. Finalement, lorsque l’on arrive à un stade où la matière ressemble à un humus, on obtient un compost mûr, stable, qui sent bon la forêt. Toute cette dynamique complexe n’est possible que si on veille à un bon équilibre entre les matières riches en carbone (feuilles mortes, sciure, paille) et les matières riches en azote (déchets de cuisine, tontes de gazon), sans oublier l’apport d’oxygène et d’eau.

Les règles d’or pour bien utiliser un composteur

Si les composteurs sont conçus pour simplifier le processus, il est important de respecter quelques bonnes pratiques pour assurer un compost de qualité et éviter les nuisances :

Équilibrer les apports « verts » et « bruns »

Une des clés du succès réside dans l’équilibre entre « verts » (matières azotées) et « bruns » (matières carbonées). Les matières vertes incluent les épluchures, les restes de fruits et légumes, l’herbe fraîche. Les matières brunes recouvrent les feuilles mortes, la paille, le papier non imprimé, la sciure ou encore le carton. Un bon ratio se situe généralement autour de 2/3 de bruns pour 1/3 de verts, mais cela peut varier selon les conditions climatiques et la nature des déchets.

Brasser régulièrement

Pour éviter la formation de zones anaérobies, il est recommandé de brasser ou de retourner le compost toutes les quelques semaines. Cette opération fournit de l’oxygène aux bactéries aérobies, favorise un compostage plus rapide et limite les mauvaises odeurs.

Maintenir un taux d’humidité adéquat

Une humidité trop faible ralentit la décomposition, tandis qu’un excès d’eau induit des fermentations et génère des odeurs désagréables. L’idéal est d’avoir un mélange aussi humide qu’une éponge essorée. Si le compost est trop sec, on peut l’humidifier délicatement, et s’il est trop humide, on ajoute des matières sèches, comme des feuilles mortes ou du carton déchiré.

Éviter certains déchets

Bien que la plupart des déchets organiques soient compostables, certains risques ou désagréments sont associés à certains types de matière :

- Déchets carnés et poissons : Ils attirent les animaux et peuvent dégager des odeurs fortes.

- Matières grasses : Beurre, huile, fromages en grande quantité fermentent et ralentissent le processus.

- Excréments d’animaux domestiques : Ils peuvent contenir des pathogènes pouvant nuire à la qualité du compost.

- Plantes malades ou invasives : Risque de propager la maladie ou la plante indésirable dans le jardin.

- Les déchets synthétiques : Plastiques, métaux, verre, etc., sont bien évidemment à proscrire.

Les avantages agronomiques du compost issu du composteur

Une fois le compost terminé, il peut être incorporé au sol ou utilisé comme paillage de surface. Les avantages sont multiples :

- Amélioration de la structure du sol : Le compost agit comme un agent structurant. Il rend les sols argileux plus friables et augmente la rétention d’eau dans les sols sableux, favorisant ainsi une meilleure implantation racinaire.

- Apport d’éléments nutritifs : Le compost libère progressivement de l’azote, du phosphore, du potassium et d’autres oligo-éléments essentiels à la croissance des plantes. Contrairement aux engrais chimiques, cette libération est lente et continue, réduisant le risque de lessivage.

- Stimulation de la vie du sol : Le compost regorge de micro-organismes bénéfiques qui augmentent la biodiversité du sol. Ces organismes aident les plantes à mieux absorber les nutriments et favorisent la résilience face aux maladies.

- Diminution du besoin en engrais chimiques : Grâce aux nutriments naturels présents dans le compost, on peut réduire la quantité d’intrants chimiques, limitant le coût et l’impact environnemental.

- Rétention d’eau et prévention de l’érosion : Les sols enrichis en matière organique retiennent mieux l’humidité, ce qui est bénéfique en période de sécheresse. De plus, la structure plus grumeleuse du sol réduit le ruissellement et l’érosion.

Impact environnemental positif du compostage et du composteur

L’utilisation d’un composteur, au-delà de son intérêt agronomique, a un fort impact environnemental positif :

- Réduction des déchets : Les ordures ménagères sont majoritairement constituées de déchets organiques. En les détournant vers le compost, on diminue la quantité de déchets incinérés ou mis en décharge, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

- Lutte contre le gaspillage : Composter nous sensibilise à la valeur des restes alimentaires et nous incite à mieux gérer nos approvisionnements.

- Valorisation de la biodiversité : Le compostage encourage la présence d’une microfaune et microflore variées qui, à leur tour, nourrissent la chaîne alimentaire.

- Amélioration de la santé des sols : Les sols appauvris ont besoin de matière organique pour se régénérer. L’apport de compost contribue à la séquestration du carbone dans le sol et aide à lutter contre la désertification.

Le composteur dans la ville : un outil pédagogique et collectif

Dans les zones urbaines, la mise en place de composteurs partagés prend de l’ampleur, offrant plusieurs avantages sociaux et écologiques. Dans un contexte collectif, le composteur devient un support de sensibilisation. Les ateliers d’initiation au compostage permettent aux citadins de mieux comprendre le cycle de la matière organique et l’importance d’une gestion différenciée des déchets. Des jardins partagés ou des fermes urbaines utilisent ensuite le compost produit pour enrichir leurs potagers. Cette synergie entre habitants, associations et collectivités favorise la cohésion sociale, tout en participant au verdissement de l’espace urbain.

Les étapes clefs pour mettre en place un composteur chez soi

Installer un composteur et l’utiliser correctement n’exige pas d’expertise particulière, mais un minimum de préparation et de suivi. Voici les étapes clefs :

- Choisir l’emplacement : Trouvez un endroit semi-ombragé, accessible toute l’année. Évitez les zones trop humides ou trop exposées au vent. Le sol doit être nu, afin de permettre aux organismes du sol de grimper dans le compost.

- Opter pour un modèle adapté : Sélectionnez un composteur correspondant à la quantité de déchets produits et à l’espace disponible (composteur en bois, en plastique, rotatif, lombricomposteur, etc.).

- Préparer la base : Placez une couche de matières grossières (branchages, paille) au fond pour faciliter l’aération et le drainage.

- Apporter les déchets organiques : Alternez une couche de matières brunes et une couche de matières vertes. Évitez de trop compacter la matière.

- Surveiller et ajuster : Vérifiez régulièrement l’humidité, l’odeur et la température. Retournez le mélange si nécessaire et corrigez le taux d’humidité en ajoutant de l’eau ou des matières sèches au besoin.

- Laisser le temps faire son œuvre : Selon le modèle et l’attention portée, le compost peut être mûr en 3 à 12 mois. Il doit avoir un aspect homogène, foncé, une texture friable et une odeur fraîche d’humus.

Les erreurs courantes à éviter

Malgré les bonnes intentions, il peut arriver que le compostage ne se déroule pas comme prévu. Voici quelques erreurs courantes :

Trop tasser les déchets

Si les déchets sont entassés de façon compacte, l’air circule mal et le tas risque de « pourrir » au lieu de se composter. Résultat : apparitions de mauvaises odeurs et ralentissement de la décomposition. Il est donc conseillé d’alléger la masse, de la brasser régulièrement et de varier les textures (apport de feuilles mortes, de copeaux de bois, etc.).

Oublier l’humidité

Un compost trop sec se décompose très lentement. Si on habite dans une région chaude et sèche, ou pendant l’été, il est souvent nécessaire d’arroser légèrement le compost. À l’inverse, s’il est détrempé, on ajoute des matières carbonées ou on ouvre le composteur pour favoriser l’évaporation.

Laisser entrer des déchets nuisibles

Jeter des restes de viande ou des aliments gras dans un composteur peut attirer des nuisibles (rats, mouches, etc.) et provoquer des odeurs désagréables. De plus, certains déchets comme les excréments d’animaux domestiques ou les végétaux malades peuvent contaminer le compost.

Ne pas être patient

Le compostage est un processus vivant, nécessitant un temps minimal de décomposition et de maturation. Il est inutile de vouloir utiliser un compost immature, car il n’a pas encore toutes ses propriétés fertilisantes et peut au contraire nuire aux plantations (fermentation, acidité…). Il faut donc savoir attendre le bon moment.

La maturation finale et l’usage du compost

Lorsque le compost arrive à maturité, il se présente sous la forme d’une matière brun foncé, de texture grumeleuse et dégageant une odeur agréable d’humus. À ce stade, il est prêt à être épandu sur le sol, généralement sur quelques centimètres d’épaisseur, en l’incorporant légèrement en surface ou en paillage autour des plantes, arbres et arbustes. Les nutriments qu’il contient se libèrent progressivement, améliorant la santé et la productivité des végétaux. Le compost peut également être utilisé pour la préparation des semis en mélange avec de la terre de jardin ou du terreau, ce qui apporte une excellente base nutritive et une bonne porosité au substrat.

La dimension réglementaire et incitative

Dans de nombreux pays, la valorisation des déchets organiques et le compostage domestique sont encouragés par des politiques publiques. Des subventions ou réductions peuvent être proposées aux ménages pour l’achat d’un composteur. Certaines municipalités distribuent même des composteurs à prix réduit ou organisent des formations gratuites. Cette dynamique vise à réduire le volume de déchets traités par les collectivités et à encourager une gestion écoresponsable au sein des foyers. Parfois, il peut exister des réglementations locales sur l’installation d’un composteur : il est donc conseillé de se renseigner auprès de sa commune pour s’assurer de respecter les normes en vigueur.

Le composteur comme élément d’éducation et de sensibilisation

Au-delà de l’aspect purement pratique, le composteur peut être un formidable outil pédagogique. Dans les écoles, les jardins d’enfants ou les centres d’animation, la mise en place d’un composteur collectif sensibilise les plus jeunes à la notion de cycle de vie, à la valeur de la matière organique et à la compréhension des processus naturels. Les enfants découvrent la faune du compost, observent la transformation des épluchures, comprennent d’où vient l’humus et apprennent à respecter l’environnement. Cette démarche a un fort impact sur les pratiques environnementales et sociales, car elle met en avant l’importance du tri, de la réduction des déchets et de la conservation de la fertilité des sols.

Innovation et évolution des composteurs

Ces dernières années, on observe une montée en gamme et en technicité de certains composteurs. Des modèles électriques ou automatisés existent désormais, dotés de systèmes de chauffage intégrés, de capteurs d’humidité et de brassage automatique. Leur but : offrir un compostage rapide (parfois en quelques semaines) et sans contraintes de surveillance pour l’utilisateur. Ces appareils demeurent toutefois plus chers et plus énergivores que les composteurs classiques. Ils sont généralement employés dans des contextes spécifiques (restaurants, cantines, immeubles de grand standing) où les quantités de biodéchets sont importantes.

Comment intégrer le composteur dans une démarche de permaculture

La permaculture, approche globale de l’aménagement et de la gestion d’un écosystème cultivé, fait du compost un pilier de la fertilisation naturelle. Le composteur y est intégré comme un élément-clé pour recycler les ressources et nourrir le sol sans dépendre d’intrants extérieurs. Les principes de la permaculture encouragent la diversité des apports (déchets de cuisine, résidus de récoltes, feuilles, fumier d’animaux), la coopération avec la faune locale et la conception de systèmes circulaires où rien ne se perd. Un composteur, placé à proximité immédiate de la zone de culture, facilite le processus. On peut également concevoir des « andains de compost » entre les rangées de plantations, afin de nourrir le sol progressivement, ou mettre en place des « keyholes gardens » (jardins en trou de serrure) intégrant un puits central de compostage.

Les défis et les pistes d’amélioration

Malgré ses innombrables avantages, le composteur peut rencontrer quelques freins dans certaines situations. La sensibilisation reste un enjeu de taille. Beaucoup de personnes hésitent à composter par manque d’information sur la façon de gérer les déchets, l’odeur potentielle ou la crainte d’attirer des nuisibles. Pour surmonter ces obstacles, la communication et la formation sont essentielles. Les municipalités, les associations de jardiniers et les centres de formation proposent de plus en plus d’ateliers et de démonstrations. Les innovations technologiques – comme les composteurs design et compacts pour balcons, ou les composteurs hermétiques ne libérant pas d’odeurs – élargissent aussi la pratique du compostage à des publics urbains jusqu’ici peu sensibilisés. Au niveau mondial, le compostage fait partie intégrante d’une transition écologique visant à limiter l’impact environnemental de l’humanité.

Conclusion : un outil simple pour un impact majeur

Le composteur, qu’il s’agisse d’un bac simple en bois, d’un modèle en plastique sophistiqué ou d’un lombricomposteur, incarne l’une des solutions les plus concrètes pour réduire notre empreinte écologique et régénérer les sols. En permettant à chaque foyer de valoriser ses biodéchets, il réduit la pression sur les infrastructures de gestion des ordures, crée un amendement de haute qualité pour le jardinage et l’agriculture, et reconnecte l’homme au cycle naturel de la matière. C’est un acte à la fois local et universel, car il participe d’une logique de durabilité qui concerne autant le balcon d’un appartement urbain que les vastes fermes agricoles.

En définitive, comprendre ce qu’est un composteur, c’est saisir qu’il ne s’agit pas seulement d’une caisse ou d’un bac, mais d’un système écologique miniature orchestrant l’étonnante transformation de ce que l’on considérait naguère comme un déchet en une ressource inestimable. À l’heure où la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et la gestion responsable des ressources sont au cœur des préoccupations mondiales, le composteur se place comme un allié précieux. Il éduque, il enrichit, il rassemble, et il ouvre la voie vers une consommation plus responsable et une agriculture régénératrice.

Grâce à la valorisation des biodéchets, chaque particulier peut devenir acteur de cette transition verte. Au-delà de la dimension technique, le composteur est un symbole du respect du vivant et de la volonté de perpétuer, dans nos jardins comme dans nos cuisines, un cycle naturel millénaire. Que vous soyez agriculteur, jardinier amateur, citadin ou militant écologiste, le composteur est un outil à la portée de tous, simple à mettre en œuvre, aux effets multiples sur la qualité de notre alimentation, de notre sol et, in fine, de notre planète.