7 résultats affichés

7 résultats affichés

Le mot « olla » (ou « olla à irrigation ») désigne un récipient en terre cuite microporeuse utilisé pour l’arrosage des plantes de manière douce et économe. Cette méthode traditionnelle d’irrigation, très ancienne, remonte à plusieurs millénaires et est toujours largement employée dans de nombreuses régions arides ou semi-arides du globe. Son principe est simple : le pot en terre cuite se place sous terre, à proximité du système racinaire des plantes, et se remplit d’eau. L’argile, poreuse, laisse alors s’échapper l’humidité au rythme des besoins de la plante, évitant ainsi le gaspillage d’eau et le stress hydrique pour les cultures.

Cette technique d’irrigation a de plus en plus la cote en permaculture et dans les jardins où l’on cherche à préserver la ressource en eau. Elle est également très appréciée pour sa facilité d’utilisation, sa durabilité et sa capacité à maintenir un niveau d’humidité constant dans le sol, propice à la croissance saine des végétaux. Mais au-delà de ces aspects pratiques, l’olla est aussi un bel exemple d’innovation vernaculaire, puisant dans un savoir-faire ancestral pour répondre à des enjeux agricoles et écologiques contemporains, notamment la gestion raisonnée de l’eau et la préservation de la fertilité des sols.

Origine et historique de l’olla

Les premières traces de l’utilisation des ollas sont attribuées à la Chine antique, il y a plus de 2 000 ans, bien que certaines sources rapportent également leur usage en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et dans diverses régions méditerranéennes. En fait, le principe reste le même : un pot en terre cuite, souvent fabriqué localement, destiné à irriguer en douceur des parcelles cultivées ou des jardins familiaux.

Dans la civilisation chinoise, on a retrouvé des vestiges de pots en terre qui indiquent qu’ils étaient placés sous terre près des plantes, permettant une irrigation régulière. L’arrivée de ce procédé en Méditerranée a pu se faire à travers les routes de commerce anciennes. Les Romains, grands bâtisseurs et ingénieurs, connaissaient également l’usage de la céramique pour l’eau, et il est probable qu’ils aient diffusé ou adapté cette technique dans les diverses régions de l’Empire, surtout dans les zones plus sèches.

Les ollas ont connu des formes diverses. Dans certaines cultures, on utilisait des « ollas-huiliers » (des pots en terre initialement utilisés pour l’huile), qui, une fois adaptés, faisaient office d’irrigateurs. Dans d’autres régions, il s’agissait de pots fabriqués spécifiquement pour l’irrigation, aux parois plus ou moins épaisses selon la disponibilité en eau. Cette technique, relativement simple, s’est maintenue en filigrane dans de nombreuses agricultures locales. Le regain d’intérêt pour la permaculture, l’agroécologie et les pratiques durables remet aujourd’hui la spotlight sur cette méthode modeste, mais très ingénieuse pour économiser la ressource hydrique.

Principe de fonctionnement de l’olla

Le fonctionnement de l’olla repose sur la microporosité de la terre cuite. Lorsque vous remplissez la jarre d’eau, la porosité de l’argile permet à l’eau de s’infiltrer très lentement dans le sol. La vitesse d’infiltration dépend en grande partie de la différence de pression et d’humidité entre l’intérieur de l’olla et l’environnement extérieur.

À mesure que le sol autour de l’olla se dessèche ou que les racines des plantes absorbent l’eau, la pression dans la terre baisse. Cela crée un appel d’humidité qui « pousse » l’eau du pot vers le sol. À l’inverse, si le sol est déjà humide, la pression exercée sur l’argile freine, voire bloque, l’écoulement de l’eau. Ce mécanisme de régulation naturelle permet d’optimiser au plus près les besoins hydriques des plantes, sans apport excessif ni sous-irrigation.

L’économie d’eau réalisée par l’utilisation d’ollas est souvent estimée à plus de 50 % par rapport à un arrosage classique de surface. Cela s’explique par la réduction drastique des pertes liées à l’évaporation et au ruissellement. De plus, en nourrissant directement la zone racinaire, l’olla favorise le bon développement des racines, qui peuvent se répartir efficacement dans le sol, en symbiose avec l’humidité disponible.

Avantages agronomiques

Du point de vue agronomique, les ollas présentent une série d’avantages significatifs. Tout d’abord, elles contribuent à un enracinement profond et robuste. Comme l’eau est disponible en profondeur, les racines sont incitées à s’ancrer plus solidement, ce qui rend la plante moins vulnérable en période de sécheresse ou de vents violents. Lorsque les racines s’étendent autour de l’olla, elles forment un réseau dense et efficace pour absorber l’eau.

Ensuite, cette méthode d’irrigation protège la surface du sol. Les arrosages de surface répétés ont tendance à tasser la terre, à favoriser la formation de croûtes ou encore à laisser s’évaporer une partie de l’eau. Avec un olla, l’approvisionnement hydrique n’occasionne pas de battance (impact direct de l’eau sur la surface), ce qui permet au sol de rester structuré et aéré. Par ailleurs, la présence d’une humidité stable autour de l’olla est propice aux organismes vivants du sol : les vers de terre, les champignons et les bactéries qui participent à la fertilité.

Enfin, l’irrigation par olla limite le développement des adventices. En effet, les mauvaises herbes colonisent généralement les espaces humides et éclairés. Avec un arrosage ciblé au niveau des racines, la surface du sol reste plus sèche, ce qui freine la germination des graines d’adventices. Les plantes cultivées bénéficient d’un avantage compétitif, puisque l’eau leur est directement accessible.

Utilisation pratique en jardinage et permaculture

En jardinage, l’olla se révèle particulièrement adaptée pour les plates-bandes, les potagers surélevés ou les bacs de culture. Il suffit d’enterrer le pot jusqu’à son col, de telle sorte que seule la partie supérieure (ou le « goulot ») affleure au-dessus du niveau du sol. On remplit alors l’olla d’eau, que l’on renouvelle périodiquement en fonction de la consommation des plantes et de la météo.

Dans un potager, on peut disposer plusieurs ollas à intervalles réguliers. La règle de base consiste à veiller à ce que la zone d’hydratation de chaque olla (qui se déploie en forme de bulle autour du pot) recouvre légèrement celle des ollas adjacentes. Cette disposition en « chevauchement » assure une irrigation homogène de la parcelle. Bien entendu, le nombre d’ollas nécessaires dépend de la taille du jardin, de la nature du sol et du type de culture.

En permaculture, l’olla est un outil de choix pour mettre en pratique les principes du « moins d’effort pour plus de résultats ». En laissant la nature s’organiser autour de ce système d’irrigation autonome, on réduit la fréquence des arrosages à la main, tout en améliorant la santé globale de l’écosystème. Les micro-organismes et la faune du sol apprécient la zone humide autour de l’olla, ce qui stimule la biodiversité. Les plantes pérennes, quant à elles, trouvent un niveau de confort hydrique qui leur permet de croître régulièrement.

Choisir et entretenir ses ollas

Pour bien choisir ses ollas, il est important de prêter attention à la qualité de la terre cuite. Celle-ci doit être suffisamment poreuse pour laisser l’eau suinter progressivement, mais pas trop poreuse non plus, au risque d’entraîner une vidange trop rapide du pot. Les poteries artisanales, souvent non émaillées, sont conseillées. On trouve également des ollas industrielles sur le marché, calibrées selon des volumes et des porosités standard.

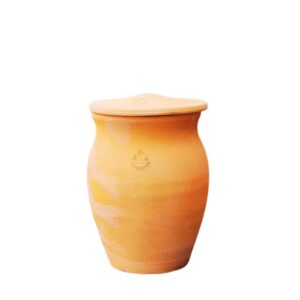

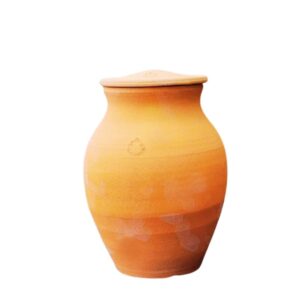

La forme du pot compte aussi. Généralement, les ollas ont une forme arrondie et ventrue, semblable à une amphore, avec un col étroit pour éviter l’évaporation directe au niveau de l’ouverture. Certains modèles sont munis d’un petit couvercle, ce qui limite l’infiltration des insectes, des débris et la prolifération d’algues. Les tailles varient de quelques centaines de millilitres à plusieurs litres, selon la superficie à irriguer et la densité de plantation.

L’entretien d’une olla est assez simple : il s’agit surtout de la nettoyer en fin de saison, en évitant l’usage de produits chimiques agressifs qui pourraient obstruer la porosité ou contaminer le sol. Un simple rinçage à l’eau claire, éventuellement additionné de vinaigre blanc, suffit la plupart du temps pour retirer les dépôts calcaires. Si le calcaire est vraiment incrusté, on peut laisser tremper le pot dans du vinaigre blanc dilué pendant quelques heures. Ensuite, on le laisse bien sécher avant de le remettre en terre.

Comparaison avec d’autres méthodes d’irrigation

Il existe de nombreuses méthodes d’irrigation, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. L’irrigation goutte-à-goutte, par exemple, est une technique moderne très prisée pour son efficacité et sa relative précision. Elle consiste à distribuer l’eau au pied des plantes via un réseau de conduites et d’émetteurs, le débit pouvant être calibré. Cette approche requiert cependant l’achat d’un kit, une installation souvent plus complexe et parfois du matériel en plastique non biodégradable.

Le paillage et les oyas (un autre nom donné aux ollas) vont souvent de pair, car le paillage limite l’évaporation en surface, tout en enrichissant le sol en matière organique. Combinés, ils offrent un microclimat optimal pour la plante. Contrairement à un arrosage de surface qui peut vite s’évaporer ou s’écouler, l’olla maintient l’eau « au cœur » du sol, là où les racines ont réellement besoin d’humidité.

Les méthodes d’inondation ou de submersion sont encore utilisées dans certaines grandes zones agricoles, notamment pour le riz ou la canne à sucre, mais elles gaspillent beaucoup d’eau et exigent des ressources hydriques importantes. Comparativement, l’olla représente une solution d’irrigation beaucoup plus parcimonieuse, adaptée aux petits jardins, aux zones arides et aux périodes de sécheresse prolongée.

Durabilité et impact écologique

Les ollas sont considérées comme une méthode d’irrigation à faible impact écologique, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, elles sont généralement fabriquées à partir de terre cuite, un matériau naturel et biodégradable. Cela leur confère une bonne durabilité dans le temps, et en fin de vie, leur impact sur l’environnement reste limité. Contrairement à certains systèmes d’irrigation plastique qui nécessitent un recyclage complexe, la terre cuite se recycle ou se dégrade plus aisément.

Ensuite, comme mentionné, l’olla permet de réaliser des économies d’eau substantielles. Dans un contexte de changement climatique et d’augmentation des épisodes de sécheresse, cet argument n’est pas négligeable. En permettant une irrigation souterraine et ciblée, on minimise l’évaporation, on réduit le ruissellement et on ne gaspille pas de ressource hydrique. Sur une saison de culture, l’économie peut atteindre plusieurs centaines de litres d’eau, selon le nombre de plantes et les conditions climatiques.

Cette méthode contribue également à la résilience des exploitations agricoles ou des jardins familiaux. En période de pénurie d’eau, la capacité d’autonomie que procurent les ollas peut faire la différence pour maintenir un potager opérationnel. Les plantes, moins stressées par le manque d’eau, sont plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. Par ailleurs, l’irrigation par olla s’intègre parfaitement dans les démarches agroécologiques, limitant l’usage d’engrais et de pesticides chimiques. Les cycles naturels sont respectés, la vie microbienne du sol est préservée, et la biomasse racinaire se développe en synergie avec les organismes vivants.

Études scientifiques et perspectives

Au fil des décennies, des chercheurs en agronomie et en hydrologie se sont penchés sur l’efficacité des systèmes d’irrigation alternatifs. Plusieurs études ont comparé l’irrigation par olla avec des systèmes goutte-à-goutte ou d’arrosage classique. Les résultats indiquent souvent que les ollas permettent non seulement une meilleure gestion de l’eau, mais qu’elles améliorent également la productivité des cultures dans les contextes de faible disponibilité en eau.

En outre, des équipes scientifiques se sont intéressées à la composition idéale de l’argile afin de perfectionner le taux de porosité. En mixant différentes argiles ou en ajustant la température de cuisson, il devient possible de calibrer plus précisément la vitesse de suintement. Cela ouvre la voie à des innovations dans la conception des ollas contemporaines, avec des pots possédant des vitesses de libération de l’eau adaptées à des cultures spécifiques (tomates, aubergines, salades, plantes ornementales, etc.).

Dans l’agriculture urbaine et les jardins partagés, les ollas trouvent un écho particulier. Elles permettent de cultiver sur des espaces restreints, sur des toits ou des balcons, avec un entretien réduit. Les municipalités de certaines villes encourageant la végétalisation des toitures ou la production locale de fruits et légumes commencent à recommander l’usage d’ollas pour faciliter la gestion de l’irrigation par des cultivateurs amateurs ou semi-professionnels. On voit donc se développer un intérêt croissant, non seulement parmi les jardiniers amateurs, mais également du côté des institutions et des collectivités soucieuses de promouvoir des solutions d’arrosage durables et peu consommatrices de ressources.

Ollas et adaptation au changement climatique

Le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse plus fréquents plaident en faveur d’une adoption plus large des techniques d’irrigation adaptées, économes en eau et résilientes. Les ollas s’avèrent particulièrement utiles dans un contexte où la disponibilité de la ressource hydrique devient critique. De nombreux pays de la ceinture sahélienne, d’Amérique latine ou d’Asie méridionale doivent déjà composer avec une pluviométrie insuffisante pour assurer la sécurité alimentaire des populations.

Dans ces régions, la technique des ollas est non seulement un moyen de maintenir la production agricole, mais aussi de former les agriculteurs à une approche plus économe en eau, respectueuse des sols et de la faune. Les organisations non gouvernementales (ONG) et les agences de développement s’intéressent souvent à ce type de solutions low-tech, relativement facile à diffuser et à transmettre. Les paysans peuvent fabriquer leurs propres pots en terre ou les acquérir à moindre coût, ce qui favorise l’appropriation locale de la technologie et son intégration dans des systèmes de production très variés.

En Europe, on voit aussi des régions autrefois peu concernées par les problèmes de sécheresse se convertir à des modes de culture moins gourmands en eau. De la Provence au Piémont, en passant par le sud de l’Espagne, l’aridification progressive des sols incite à expérimenter de nouveaux dispositifs d’irrigation. Les ollas, alliant tradition et modernité, entrent parfaitement dans ce cadre de transition écologique et agronomique.

Autonomie et permaculture : la place des ollas dans un système global

En permaculture, la conception des espaces de culture cherche à maximiser la synergie entre les différents éléments. Les ollas s’intègrent harmonieusement dans une démarche de conception systémique où l’eau, le sol, les plantes et les êtres vivants interagissent. On pense par exemple aux buttes de culture entourées d’ollas enterrées qui diffusent régulièrement l’eau nécessaire. Les buttes sont souvent paillées, et le mélange de matières organiques en décomposition retient également l’humidité.

Ce système global offre des conditions idéales pour la croissance de légumes, de fleurs mellifères ou d’arbustes fruitiers. Les racines n’ont plus besoin de puiser au loin ; elles développent leur réseau dans une zone de confort, ce qui limite les apports d’engrais et contribue à une meilleure santé des plantes. D’un point de vue logistique, le jardinier réduit considérablement son temps d’arrosage, se consacrant plutôt à d’autres tâches comme la taille, la récolte ou l’observation de la biodiversité.

Certains permaculteurs vont même jusqu’à combiner l’olla avec des plantes couvre-sol, comme le trèfle ou d’autres légumineuses fixatrices d’azote. Ce couvert végétal protecteur maintient la fraîcheur du sol et limite l’apparition des adventices. Ainsi, l’olla devient l’un des maillons d’une chaîne vertueuse, permettant de stocker l’eau in situ et de la diffuser de façon naturelle et progressive.

Aspects socio-culturels de la diffusion de l’olla

L’olla n’est pas seulement un objet technique, c’est aussi un symbole de l’ingéniosité humaine face à la rareté des ressources. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, la maîtrise de la poterie et de la gestion de l’eau jouait un rôle central, tant pour la consommation quotidienne que pour l’agriculture. L’usage d’ollas était souvent transmis de génération en génération, associé à des savoir-faire artisanaux liés à la cuisson de l’argile, à la forme et à la décoration des pots, voire à des rituels ou des croyances autour de la fertilité des sols.

Aujourd’hui, redécouvrir l’olla, c’est renouer avec une approche plus sobre de l’agriculture, dans laquelle la technologie moderne cohabite avec des pratiques ancestrales éprouvées. Dans les formations en permaculture ou en agriculture biologique, la mention des ollas fait souvent office de « pont » culturel : on réalise qu’il n’est pas toujours nécessaire de recourir à des équipements high-tech pour optimiser l’usage de l’eau. Parfois, une simple jarre en terre cuite, façonnée avec savoir-faire, suffit à améliorer la productivité d’un jardin ou d’une parcelle.

Par ailleurs, l’esthétique des ollas séduit de nombreux jardiniers, paysagistes et amateurs de décoration extérieure. Dans un potager ou un jardin ornemental, elles apportent une touche rustique et chaleureuse. Il n’est pas rare de voir des créations artistiques autour des ollas, associant performance technique et expression culturelle. Ainsi, l’olla continue de se diffuser dans des milieux urbains, périurbains ou ruraux, avec un regain d’intérêt croissant.

Comment installer et optimiser ses ollas ?

Au-delà du choix de la taille et de la qualité de l’argile, l’installation des ollas nécessite quelques précautions pour en tirer le meilleur parti. D’abord, il convient de les enterrer jusqu’au niveau du col, sans laisser de poches d’air autour du pot. La terre doit être tassée légèrement afin d’assurer un bon contact entre la paroi de l’olla et le sol. C’est ce contact intime qui garantit la diffusion homogène de l’eau dans la rhizosphère.

Ensuite, il faut veiller à la disposition des plantes. Généralement, on place les jeunes plants ou les semis à quelques centimètres, voire dizaines de centimètres de l’olla, de manière à ce qu’en grandissant, leurs racines atteignent la zone humidifiée. S’il y a trop d’écart, la plante peut tarder à bénéficier de l’eau, et si elle est trop proche, il y a un risque de concurrence racinaire directe autour de la paroi.

Enfin, il est conseillé de placer un couvercle ou un petit pot inversé sur l’ouverture de l’olla pour éviter l’évaporation directe et l’installation d’insectes ou de larves de moustiques. La fréquence de remplissage dépendra de la météo et du type de culture. En période estivale, il peut être nécessaire de remplir la jarre tous les deux ou trois jours, tandis qu’au printemps ou à l’automne, un remplissage par semaine peut suffire.

Les limites et précautions d’usage

Si l’olla constitue une solution d’irrigation très intéressante, elle comporte aussi certaines limites. Pour les très grandes surfaces agricoles, elle peut devenir contraignante, car il faut installer un nombre élevé de pots et les remplir régulièrement. Cela requiert davantage de main-d’œuvre et peut s’avérer moins pratique qu’un système d’irrigation automatisé. Cependant, on trouve des retours d’expérience positifs sur des exploitations de taille moyenne ou dans des vergers agroforestiers, où les ollas sont utilisées en complément d’autres dispositifs.

Il convient également de noter que la porosité de la terre cuite varie selon les conditions locales, la provenance de l’argile et la qualité de cuisson. Certaines ollas trop poreuses peuvent causer un surconsommation d’eau, tandis que d’autres, au contraire, laissent passer l’eau trop lentement, surtout dans des sols argileux déjà très humides. Il faut donc tester et ajuster le choix des ollas au contexte pédoclimatique précis.

Enfin, les racines de certaines plantes, particulièrement vigoureuses, peuvent exercer une pression sur la paroi de l’olla, voire tenter de pénétrer dans le pot à travers les microfissures. Cela peut endommager la jarre sur le long terme. Il est donc important de vérifier ponctuellement l’état des ollas, notamment dans des cultures pérennes (arbres fruitiers ou arbustes).

Fabrication artisanale d’une olla

Pour les adeptes du « faire soi-même », fabriquer une olla artisanale est tout à fait possible. Il existe plusieurs méthodes, dont la plus simple consiste à coller deux pots de fleurs non émaillés l’un à l’autre. Les pots doivent être de même taille, l’un servant de base et l’autre faisant office de couvercle, avec un orifice permettant de remplir d’eau. On peut sceller la jonction avec un mastic adéquat ou un ciment d’argile.

Une autre option est de se former à la poterie et de façonner soi-même le pot à partir d’argile brute. Cela permet de maîtriser la forme, l’épaisseur des parois et le degré de cuisson, qui influent sur la porosité. Cette technique demande un peu plus de savoir-faire, mais elle offre la possibilité de personnaliser la taille et la forme de l’olla selon les besoins spécifiques de votre jardin.

Dans tous les cas, il est important de vérifier, après fabrication, que l’eau suinte à un rythme adapté. Un test simple consiste à remplir l’olla et à mesurer la quantité d’eau qui s’échappe sur une période donnée (par exemple 24 heures). Ensuite, on compare ce débit avec les besoins estimés de la culture concernée. S’il est trop élevé, il faudra peut-être ajuster la composition de l’argile ou la technique de cuisson. S’il est trop faible, on cherchera une argile plus poreuse ou on augmentera la température de cuisson pour réduire la densité de la paroi.

Conclusion

En définitive, l’olla s’impose comme une solution d’irrigation ancienne, mais éminemment moderne dans un contexte où la préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur. Son fonctionnement repose sur un principe physique simple, la porosité de la terre cuite, qui autorégule la diffusion de l’humidité en fonction des besoins des plantes. Outre la réduction significative de la consommation d’eau, l’olla offre une multitude d’avantages agronomiques : enracinement profond, protection de la structure du sol, limitation des mauvaises herbes et préservation de la microfaune.

L’engouement pour ce système est à la fois technique et culturel. Il témoigne d’une quête de solutions low-tech, accessibles, reproductibles et respectueuses de l’environnement. Les ollas conviennent particulièrement aux petits jardins, aux potagers urbains, aux bacs de culture et aux parcelles de permaculture. Leur impact écologique est modeste, et leur fabrication peut même être locale et artisanale, favorisant l’économie circulaire.

Malgré quelques limites (notamment pour les très grandes superficies ou face à certaines plantes dont les racines sont envahissantes), l’olla répond à l’exigence croissante d’une agriculture plus sobre en eau. Elle s’intègre harmonieusement dans des dispositifs plus vastes, comme le paillage, l’agroforesterie ou l’irrigation goutte-à-goutte complémentaire. Des études scientifiques confirment son efficacité, tandis que des recherches se poursuivent pour optimiser la porosité et la durabilité de la terre cuite.

En somme, l’olla est bien plus qu’un simple pot en terre. C’est un héritage de savoir-faire ancestraux, remis au goût du jour par les enjeux du XXIe siècle. En valorisant les méthodes douces, autonomes et éco-responsables, elle incarne un choix éclairé pour tous ceux qui souhaitent cultiver en harmonie avec la nature, tout en limitant leur empreinte sur la précieuse ressource qu’est l’eau. Que vous soyez jardinier amateur, agriculteur, permaculteur ou simple curieux en quête de solutions durables, l’olla mérite assurément votre attention et pourrait bien révolutionner, à sa manière, votre manière d’arroser.